特別受益・寄与分の主張とは?遺産分割での争点になる理由

はじめに|

「兄は家を買うときに親から援助を受けていた」「長女は長年親の介護をしてきた」――

相続の現場ではよく耳にするこのような声。

これらは「特別受益」や「寄与分」という法律上の概念に関わる問題であり、遺産分割協議で争点となることが少なくありません。

この記事では、司法書士の立場から、相続実務でよく争いになるこのテーマについて、基本知識と主張・立証のポイントをわかりやすく解説します。

特別受益とは?

民法第903条に基づく制度で、相続人が生前に被相続人から特別な援助(住宅資金・結婚資金など)を受けた場合、その分を相続財産に「持ち戻し」、他の相続人と公平に遺産を分けるための調整を行います。

よくある特別受益の例

・持家購入時の多額の援助金

・結婚にかかる費用(結納金・式費用)

・開業・留学にかかる高額な援助

これらは被相続人の意思や家族内での合意が明確でないと、他の相続人との間で不公平感が強まり、トラブルの火種となることもあります。

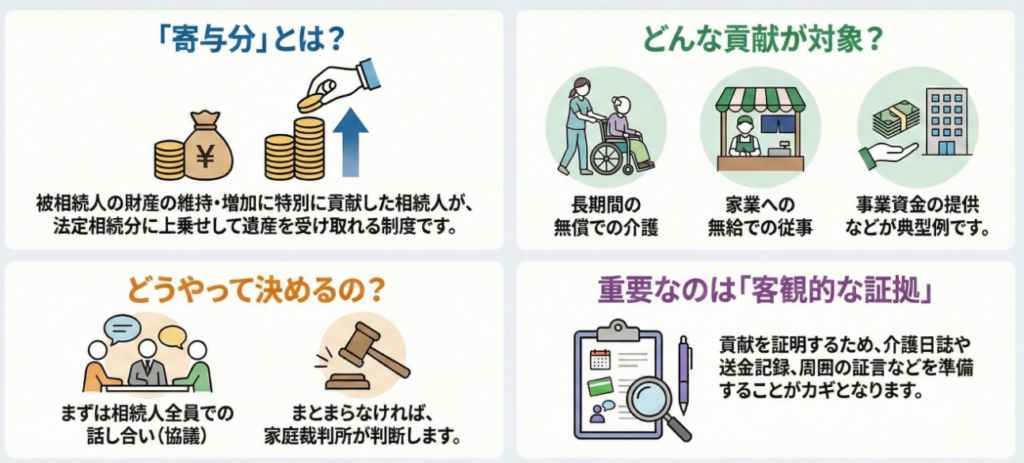

寄与分とは?

民法第904条の2による制度で、相続人が被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした場合、通常の法定相続分に加えて、その分を上乗せして相続できる仕組みです。

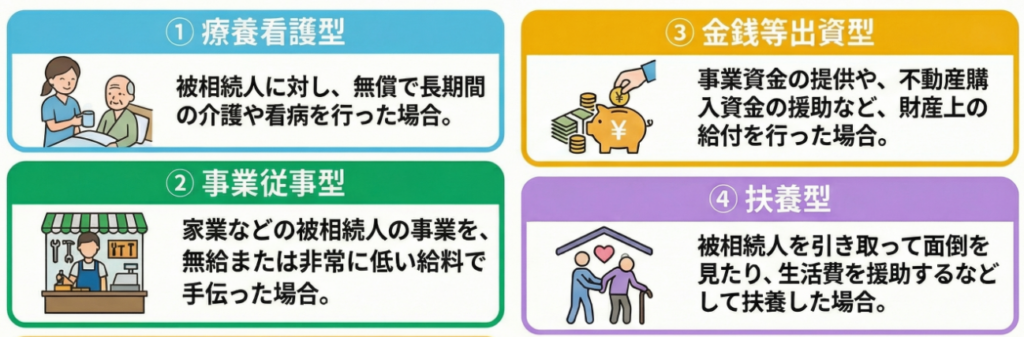

寄与分が認められやすい例

・長期間にわたる無償・低額での介護

・家業や事業への無報酬での労働

・農業後継者としての実質的な経営参加

ただし、同居や扶養だけでは足りず、「特別な貢献」が求められます。

なぜ争点になるのか?

特別受益も寄与分も、金銭的評価を伴う主張であるため、相続人間の取り分に直結します。

そのため「兄だけ得をした」「私は損をしている」という感情が対立を深め、協議が長期化する要因になります。

主張・立証のポイント

主張方法

遺産分割協議の中で相続人同士が話し合い、合意できれば問題ありませんが、合意できない場合は家庭裁判所に調停または審判の申立てを行います。

・認められるための証拠

・援助金の振込記録や契約書

・介護の記録・日誌、医療機関の証明

・周囲の証言や陳述書

感情的な主張だけでは認められにくく、客観的な証拠がカギとなります。

よくあるトラブル事例

「兄は3,000万円の援助を受けていたのに、特別受益として認められない」

「長女が10年介護したが、寄与分の申立てが却下された」

→ どちらも証拠が不足していたり、制度の正確な理解がなかったことが背景にあります。

よくある質問(Q&A)

Q. 特別受益と寄与分は両方主張できる?

→ 同一の行為に対して両方を主張することはできませんが、異なる行為に対してなら両方主張可能です。

Q. 寄与分は相続人以外でも主張できますか?

→ いいえ。寄与分を主張できるのは法定相続人のみです(民法904条の2第1項)。

Q. 特別受益の「持戻し免除」とは?

→ 被相続人が生前に「持戻しは不要」と明言した場合(贈与契約書など)、特別受益としてカウントしないことができます(民法903条3項)。

まとめ

特別受益や寄与分の問題は、感情とお金の両方が絡むため、非常に揉めやすいポイントです。

制度の理解に加え、証拠の整理、適切な主張の準備が不可欠です。

名古屋市熱田区の当事務所では、相続調査、遺産分割協議書作成、調停サポートなどを通じて、円満な相続解決をお手伝いしています。

「うちも該当しそうかも…」と感じた方は、お気軽に初回相談をご利用ください。

💡相続・資産承継のご相談は「あつたの杜事務所」へ

不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。

「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

📅 ご予約方法(24時間受付)

- 🌐 WEB予約フォーム:こちらをクリック

- 💬 LINEで相談予約:LINE公式アカウントはこちら

- ☎️ お電話でのお問い合わせ:052-977-5960(受付時間:9:00〜18:00/土日祝も対応)

🔹あつたの杜事務所(司法書士)

〒456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目6番25号 ナガツビル2B

相続・遺言・家族信託・不動産承継の専門家として、

「しなやかに。資産と想いをつなぐ。」をテーマにサポートしています。