相続人が行方不明?不在者財産管理人制度を使う方法

はじめに|

相続の現場で「相続人の一人と連絡が取れない」という相談は決して珍しくありません。

「長年音信不通の兄がいる」

「海外に行ったまま連絡が取れない弟がいる」

このようなケースでは、全相続人の合意が前提となる遺産分割協議が進められず、相続登記や預貯金の解約などの手続きも滞ってしまいます。

そこで活用できるのが「不在者財産管理人制度」です。本記事では、実務に即した視点から、制度の概要・申立て方法・注意点までわかりやすく解説します。

不在者財産管理人制度とは(民法第25 条から第29 条)

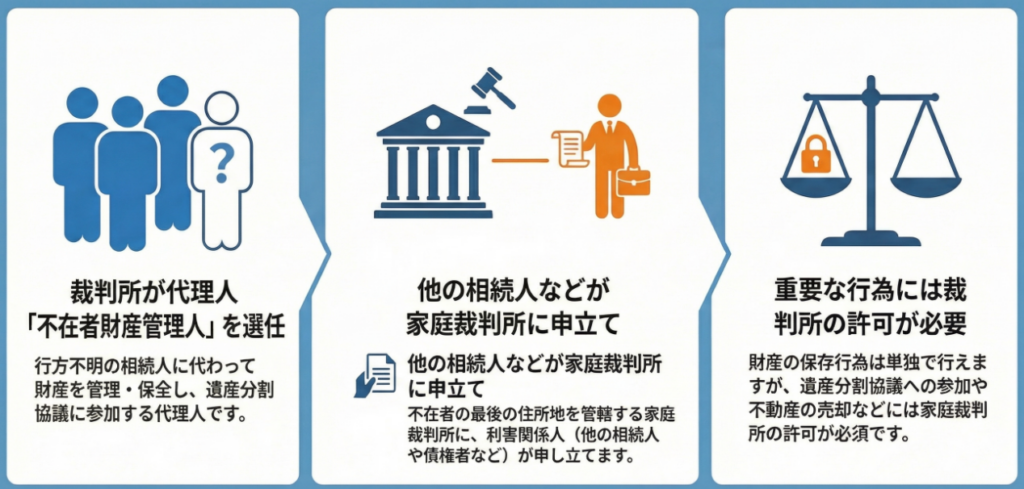

不在者財産管理人制度とは、住所不明・音信不通などで連絡が取れない人に代わり、その財産を管理する人を家庭裁判所が選任する制度です(民法第25条)。

選任された管理人は、行方不明の相続人の代理として、遺産分割協議に参加したり、財産を保全したりします。

なぜ制度が必要なのか?行方不明者と遺産分割協議の関係

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません(民法第907条)。そのため、相続人の中に連絡が取れない者がいると、協議書を作成できず、相続登記や金融機関の手続きができない状態が続いてしまいます。

このような場合、不在者財産管理人制度を利用することで、行方不明者に代わって協議に加わることが可能となります。

(不在者財産管理人選任 裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_05/index.html )

不在者財産管理人制度を利用できる具体例

以下のようなケースで制度の利用が検討されます:

・相続人の一人が長年音信不通

・海外移住後に行方不明となった親族

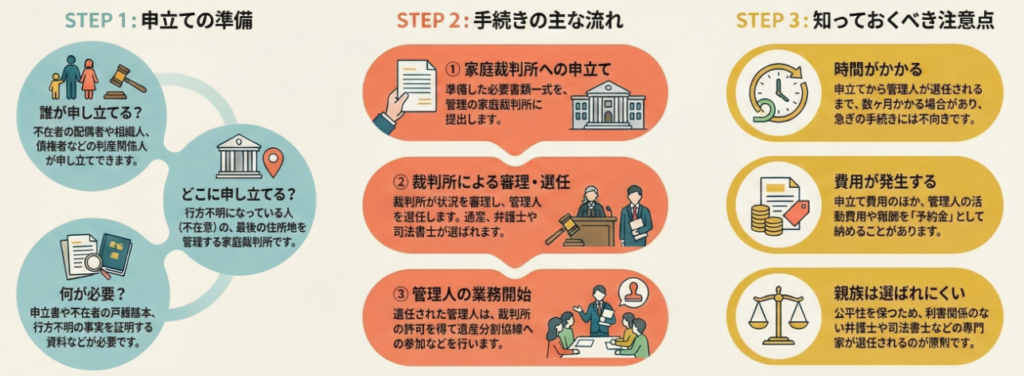

申立てできる人は?

不在者財産管理人の選任を申し立てられるのは、以下の通りです。

利害関係人(多くの場合、他の相続人)

検察官

管轄の家庭裁判所は?

原則として、次の裁判所が管轄となります。

・不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所

不在者財産管理人選任の手続きの流れ

(1) 家庭裁判所への申立て

必要書類を整えて、管轄家庭裁判所に申立てを行います。

(2) 裁判所による審理・選任決定

裁判所が不在者の状況や相続の背景を審理した上で、管理人を選任します。

(3) 管理人の業務開始

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議書に署名・押印します(民法28条)。

申立てに必要な主な書類

申立書(裁判所所定様式)

・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・不在者の戸籍附票

・財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票

・不在の事実を証する資料

・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)

・相続関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書),相続関係説明図 等)

管理人の権限と役割(民法28条)

不在者財産管理人が行える主な業務:

・相続財産の管理・保全

・家庭裁判所の許可を得た上で遺産分割協議に参加

・相続分の取得と保管

ただし、財産の処分や遺産分割協議への参加には、家庭裁判所の許可が必要です。

注意点とよくあるトラブル

・選任までに数ヶ月かかることもあり、急ぎの手続きには不向き

・管理人報酬が発生する(数万円〜十数万円程度が相場)

・管理人は親族ではなく、原則として第三者(弁護士・司法書士など)が選任される

不在者の帰還後、財産の引渡し義務が発生するため、管理は厳格に行う必要あり

よくある質問Q&A

Q. 「失踪宣告」との違いは?

A. 失踪宣告(民法第30条)は、7年以上行方不明である者に対し、家庭裁判所が死亡とみなす制度です。

一方、不在者財産管理人制度は、行方不明者が生存している前提で、その財産を管理する制度です。

💡相続・資産承継のご相談は「あつたの杜事務所」へ

不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。

「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

📅 ご予約方法(24時間受付)

- 🌐 WEB予約フォーム:こちらをクリック

- 💬 LINEで相談予約:LINE公式アカウントはこちら

- ☎️ お電話でのお問い合わせ:052-977-5960(受付時間:9:00〜18:00/土日祝も対応)

🔹あつたの杜事務所(司法書士)

〒456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目6番25号 ナガツビル2B

相続・遺言・家族信託・不動産承継の専門家として、

「しなやかに。資産と想いをつなぐ。」をテーマにサポートしています。