自筆証書遺言「失敗しない」作成&保管術

はじめに:

相続について考え始めた皆さん、こんにちは。司法書士の雁部です。

「そろそろ遺言書を書いておきたい。でも、専門家に頼むと費用が高そう…」

「自分で書く『自筆証書遺言』は、形式を間違えて無効になったりしないだろうか?」

「せっかく書いても、死後に家族に見つけてもらえなかったり、誰かに書き換えられたりしたらどうしよう…」

このような不安をお持ちではありませんか?

形式のミスによる「無効」や、保管場所による「紛失・改ざん」は、遺されたご家族の手続きを複雑にし、いわゆる「争族」を引き起こす最大の原因です。ご家族を想って準備したはずが、かえって負担になってしまうのは、何としても避けたい事態ですよね。

でも、ご安心ください。

令和2年7月から始まった「法務局における遺言書保管制度」を利用すれば、自筆証書遺言の手軽さと、公正証書のような確実な安全性を、たった3,900円の手数料で手に入れることができます。さらに、この制度を使えば、面倒な家庭裁判所での手続きも不要になります。

この記事では、不動産・相続対策を専門とする司法書士の雁部が、あなたが「ミスなく、安く、楽に」遺言書を作成・保管し、ご家族に確実な安心を届けるためのポイントを解説します。

法務局保管制度の必須要件や具体的なルール、利用の流れまで分かりやすく図解しますので、ぜひ最後までお読みください。あなたの不安が解消され、具体的な第一歩を踏み出せるはずです。

執筆者:司法書士 雁部(不動産・相続対策専門)

目次

目次

【最重要メリット】自筆証書遺言書保管制度の3つの大きなメリット

失敗しない!自筆証書遺言の「様式」と「要件」を徹底解説

【手続きの流れ】遺言書保管制度を利用するステップ

遺言書の「内容」に不安がある方は専門家へご相談を

まとめ

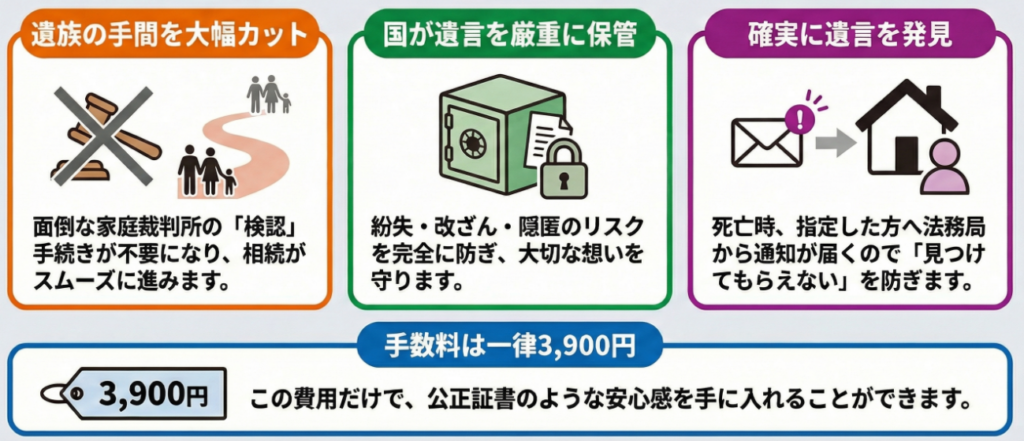

1. 【最重要メリット】自筆証書遺言書保管制度の3つの大きなメリット

自分で書く「自筆証書遺言」は、手軽で自由度が高い反面、作成後に紛失したり、一部の相続人によって隠されたり改ざんされたりするリスクがつきものでした。

法務局の遺言書保管制度は、こうしたデメリットを解消するために令和2年7月からスタートした画期的な制度です。

特に「手続きを楽にしたい」「コストを抑えつつ安全性を確保したい」と考える方には、以下の3つのメリットが非常に大きいです。

1-1. 家庭裁判所の「検認手続き」が不要になる

この制度の最大のメリットの一つは、遺言者の死後、通常必要となる家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが不要になることです。

検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人全員にその存在と内容を確認させる手続きですが、これには戸籍集めなどの準備で数ヶ月かかることもあり、遺族にとって大きな負担となります。法務局に保管申請をしておけば、この煩雑な手続きをスキップし、すぐに相続手続きに入ることができます。

1-2. 紛失や改ざんのおそれがなく厳重に保管される

法務局が遺言書の原本を預かり、さらに画像データ化して厳重に保管します。これにより、自宅のタンスなどで保管する際に起こりがちな「どこに行ったか分からない」「捨てられてしまった」「内容を書き換えられた」といったトラブルを完全に防げます。

あなたの「大切な想い」が国によって守られるため、安心感が違います。

1-3. 遺言者の死亡時に指定者への通知が可能

「遺言書を書いたのに、死後に発見されなかった」という悲劇を防ぐため、指定者通知という仕組みがあります。

これは、遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定しておいた方(3名まで)へ、法務局から「遺言書が保管されていますよ」という通知が届くシステムです。受遺者や遺言執行者だけでなく、相続人(配偶者やお子さんなど)を指定することも可能です。

【表:遺言書保管制度のメリットと費用】

| 特徴 | 詳細 |

| 費用 | 保管申請手数料は3,900円。 |

| 保管の安全性 | 法務局が厳重に保管するため、紛失・改ざん・隠匿の心配がない。 |

| 検認の有無 | 家庭裁判所での検認手続きが不要となり、遺族の手間が激減。 |

| 死亡時の通知 | 指定された方に「遺言書があること」が通知される安心機能あり。 |

2. 失敗しない!自筆証書遺言の「様式」と「要件」を徹底解説

「3,900円で預かってくれるならすぐに利用したい!」と思われるかもしれませんが、一つだけ注意点があります。

法務局に遺言書を預けるためには、「民法で定められた要件」と「法務局が決めた保管用の様式ルール」の両方を守る必要があるのです。

これらが守られていないと、受け付けてもらえません。しっかり確認しましょう。

2-1. 民法で定められた「自筆証書遺言」の必須要件

まずは法律(民法第968条)で決まっている、遺言書として有効にするための基本ルールです。

- 全文の自書

パソコンや代筆は不可です。遺言書の全文、日付、氏名を必ずあなた自身の手で書いてください。 - 日付の特定

「令和〇年〇月吉日」のような曖昧な記載は無効です。「令和6年11月22日」のように、年月日を正確に特定して記載します。 - 署名と押印

氏名の後に押印が必要です。認印でも構いませんが、シャチハタ(スタンプ印)は避け、朱肉を使う印鑑を押しましょう。 - 財産目録の特例

財産目録(どの不動産や預貯金があるかのリスト)については、パソコン作成や通帳のコピー、登記事項証明書の添付でもOKです。ただし、自書しない目録のすべてのページ(両面コピーなら表裏両方)に署名と押印が必要です。ここを忘れがちなので注意してください。 - 書き損じの訂正

訂正方法は非常に厳格です(訂正箇所を指示し、変更の旨を付記して署名・押印するなど)。正直に申し上げますと、間違えたら新しい紙に書き直すのが最も確実で安全です。

<参考>

民法 第968条(自筆証書遺言)

- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

- 2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

- 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2-2. 法務局保管制度で必須となる様式のルール

民法の要件に加え、法務局でスキャンしてデータ保存するための「物理的なルール」があります。ここが保管制度特有のポイントです。

- 用紙サイズと記載面

- 必ずA4サイズを使用してください。

- 記載は片面のみです。裏写りするような紙や、両面記載は不可です。

- 余白の確保(超重要!)

スキャナで読み取るために、必ず以下の余白を空けてください。この余白部分には、ページ番号やちょっとしたメモも含め、一切何も書いてはいけません。- 上部:5mm以上

- 下部:10mm以上

- 左側:20mm以上

- 右側:5mm以上

- 複数ページの扱い

- 枚数が多くなっても、ホチキス等で綴じないでください。バラバラのまま提出します。

- すべてのページ(本文+財産目録)に、「1/3」「2/3」といったページ番号を記載します。この番号も必ず上記の余白の内側(本文を書くエリア)に収めてください。

- 筆記具と氏名

- フリクションなどの「消えるボールペン」は不可です。長期間消えないボールペンや万年筆を使用してください。

- 氏名は戸籍どおりの文字を使用してください。

<参考 自筆証書遺言書保管制度 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html>

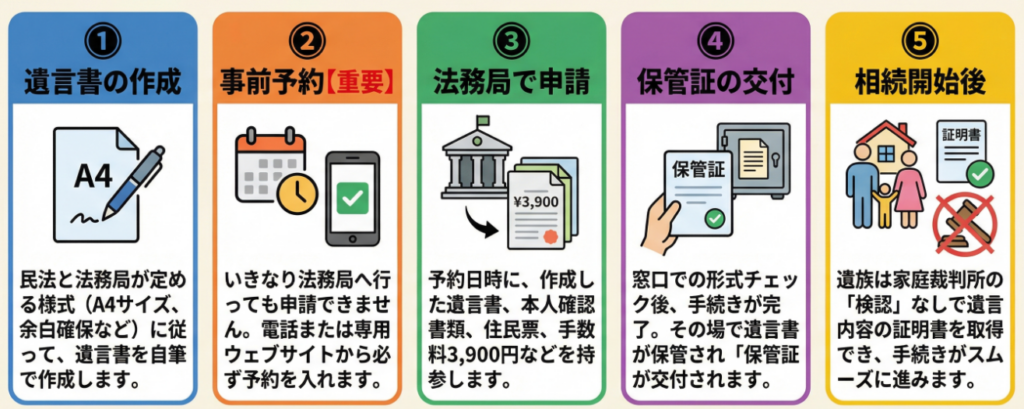

3. 【手続きの流れ】遺言書保管制度を利用するステップ

制度を利用する手順はシンプルですが、いきなり法務局に行っても受け付けてもらえません。事前予約が必要です。

- 遺言書の作成

前述した民法および法務局の様式に従い、遺言書を作成します。 - 保管申請の予約

法務局(遺言書保管所)へ予約を入れます。電話、または法務省の専用Webサイトから予約可能です。 - 法務局へ保管申請

予約した日時に、管轄の法務局へ出向きます(遺言者の住所地、本籍地、または所有不動産の所在地)。- 持ち物: 作成した遺言書、申請書、本人確認書類(運転免許証等)、住民票(本籍記載)、手数料3,900円(収入印紙)など。

- 保管と保管証の交付

窓口で係官が形式チェックを行います。問題がなければその場で保管手続きが完了し、遺言者に「保管証」が交付されます。 - 相続開始後の手続き

遺言者が亡くなった後、ご家族は法務局に対して遺言書の閲覧や証明書の交付を請求できます。これにより、検認なしで銀行や不動産の手続きが進められます。

4. 遺言書の「内容」に不安がある方は専門家へご相談を

ここまで解説した通り、法務局の制度は非常に便利です。

しかし、一点だけ誤解してはいけないのが、法務局は「遺言の内容」については相談に乗ってくれないという点です。

「形式は合っているけれど、内容が法的に実行不可能だった」「遺留分を侵害していて、結局揉めてしまった」という事態は、法務局では防げません。

特に、以下のようなケースでは専門家のサポートが不可欠です。

- 家族以外に財産を渡したい(内縁の妻、孫、お世話になった団体への寄付など)

- 「配偶者居住権」を活用したい(妻が自宅に住み続けられるようにしたい)

- 遺留分への配慮が必要(特定の子供に多く渡したいが、他の子供から請求されたくない)

- 財産の種類が多い(不動産、株、預金などが複数あり、分け方が複雑)

あつたの杜事務所では、あなたの財産状況やご家族への想いを伺い、法的に有効かつ、家族間の争いを防ぐための最適なご提案が可能です。また、ご家族への感謝を伝える「付言事項(ふげんじこう)」の書き方もアドバイスいたします。

「せっかく書くなら、相談して安心な手続きを行いたい」

そうお考えの方は、作成の段階からぜひ専門家にご相談ください。

まとめ

自筆証書遺言と法務局保管制度について、押さえておくべき最重要ポイントを整理します。

- 遺言書保管制度を使えば、3,900円で「検認不要」「紛失・改ざん防止」という大きな安心が手に入る。

- 作成時は、民法の要件(自書・日付・押印)に加え、法務局の様式(A4・余白・ホチキス不可)を厳守する。

- 法務局は「内容の相談」には乗ってくれない。複雑な分け方や「遺留分」が心配な場合は、司法書士などの専門家への事前相談が、確実な相続への近道。

ご自身で書くことに少しでも不安がある方、あるいは「家族構成が少し複雑だな」と感じる方は、まずは一度お話をお聞かせください。あなたの想いを、確実な「カタチ」にするお手伝いをさせていただきます。

相続・資産承継のご相談は「あつたの杜事務所」へ

不動産と相続に強い司法書士が、ご家族の想いに寄り添いながら、最適な解決策をご提案します。

「何から始めればいいか分からない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

📅 ご予約方法(24時間受付)

- 🌐 WEB予約フォーム:こちらをクリック

- 💬 LINEで相談予約:LINE公式アカウントはこちら

- ☎️ お電話でのお問い合わせ:052-977-5960(受付時間:9:00〜18:00/土日祝も対応)

🔹あつたの杜事務所(司法書士)

〒456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目6番25号 ナガツビル2B

相続・遺言・家族信託・不動産承継の専門家として、

「しなやかに。資産と想いをつなぐ。」をテーマにサポートしています。